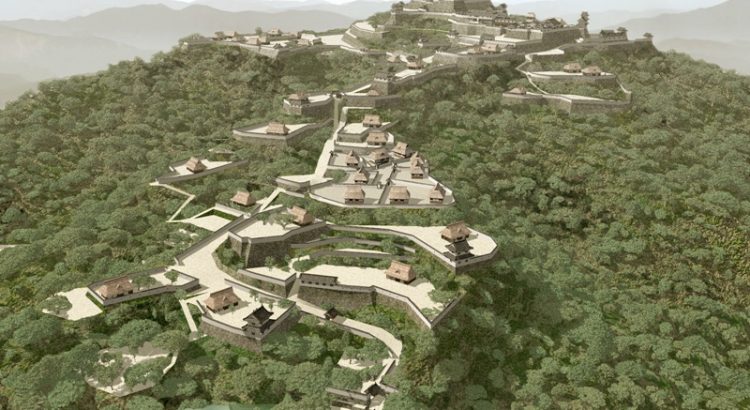

往年の高取城を再現したCG画像

奈良産業大学(現奈良学園大学)の多大な協力のもと、2006年11月26日、高取城のCGによる再現画像が完成し発表されました。

このページでは、CGによる高取城の画像と、現在の写真を比較したりしながら、日本一の山城をご紹介いたします。

高取城内をCGで再現した動画につきましては、高取城観光案内所「夢創舘」で、ご覧いただけます。

奈良産業大学(現奈良学園大学)の多大な協力のもと、2006年11月26日、高取城のCGによる再現画像が完成し発表されました。

このページでは、CGによる高取城の画像と、現在の写真を比較したりしながら、日本一の山城をご紹介いたします。

高取城内をCGで再現した動画につきましては、高取城観光案内所「夢創舘」で、ご覧いただけます。